![Presepe napoletano]() Le 72 Figure Fondamentali del Presepe Napoletano rappresentano, molto più che una semplice tradizione “popolare”, una sapiente sintesi della realtà; uno straordinario Labirinto di Simboli dal sorprendente valore teologico, spirituale e iniziatico il cui significato rimanda al cammino di Realizzazione Spirituale dell’uomo. Pubblichiamo qui di seguito l’affascinante studio dell’amico Luca Zolli: lavoro unico per chiarezza e completezza.

Le 72 Figure Fondamentali del Presepe Napoletano rappresentano, molto più che una semplice tradizione “popolare”, una sapiente sintesi della realtà; uno straordinario Labirinto di Simboli dal sorprendente valore teologico, spirituale e iniziatico il cui significato rimanda al cammino di Realizzazione Spirituale dell’uomo. Pubblichiamo qui di seguito l’affascinante studio dell’amico Luca Zolli: lavoro unico per chiarezza e completezza.

Luca Zolli, nato a Benevento il 26 agosto del 1971, cristiano ortodosso, sposato, con un figlio, vive di agricoltura. Si è laureato in Scienze Agrarie e coltiva dalla fine degli anni ’80 lo studio dei Padri della Chiesa e gli studi tradizionali. Parla numerose lingue, tra cui: italiano, rumeno, inglese, francese e in fase di studio greco moderno.

“Il simbolismo del presepe napoletano”

Vi sono almeno 72 elementi fondamentali del presepe popolare napoletano. Tutta la rappresentazione è misterica e vi sono due aspetti fondamentali a sottolinearlo: il tempo sospeso e l’ambientazione notturna. Nel canto “Quann’ nascette Ninno “, attribuito ad Alfonso Maria de’ Liguori, si ritrovano moltissimi elementi misterici, immersi in una pietà davvero commovente. L’incipit, appunto, è : “[…] Quando nacque il Bambino a Betlemme, era notte e pareva mezzogiorno […]”. Circa, invece, il tempo sospeso, nel Vangelo apocrifo di Giacomo, si legge: “Ora io Giuseppe, camminavo e non camminavo e sollevai gli occhi alla volta del cielo e vidi che era senza moto … vidi delle pecore che andavano al pascolo e le pecore rimanevano immobili … E volsi gli occhi alla corrente del fiume e vidi che non scorreva più …”. http://www.reginamundi.info/icone/nativita-hd.jpg. In realtà, gli elementi dovrebbero essere Novanta –ed è singolare e interessante la corrispondenza numerologica con la Smorfia napoletana. Non tenterò una cosa del genere qui, ma lo farò magari in un altro studio, limitandomi per adesso alle 72 figure fondamentali.

![15]() – Il primo elemento essenziale del presepe è la struttura stessa che prevede uno “Scoglio”, costituita da sughero il cui colore “Scuro”, colore che è già segno di un aspetto notturno, legato ai misteri. Il “mons” del presepe, da una parte è anche la “mens” dell’uomo, che affronta un viaggio nella sua interiorità: questo viaggio sarà palese in due figure cardine, che poi sono due aspetti di un unico personaggio: il pellegrino e cioè Benino e L’uomo delle Meraviglie. Dall’altra il “Mons” è la Genitrice di Dio stessa: “boscoso monte adombrato”, Colei che per prima “[…] entra nei penetrali, apprende i misteri e si prepara a diventare amabile e splendido tabernacolo di Gesù, che elargisce al mondo la grande misericordia […]” “[…] Lampada dalle molte luci […]” ; “[…] la bellezza della tua anima, o tutta immacolata, Zaccaria con fede esclamava: Tu sei riscatto, tu sei la gioia di tutti, tu sei il nostro ritorno dall’esilio, tu per cui l’incircoscrivibile si mostrerà a me circoscritto […]” . http://www.chiesasanbenedetto.it/public/FCKeditor/files/Image/IMG_2353.jpg .“[…] Subito si svegliarono gli uccelli , cantando in una forma tutta nuova […] Nonostante fosse inverno, Bambino bello, spuntarono migliaia di rose e di fiori. Come il fieno secco e tosto, che fu posto sotto di Te, s’ingemmò [ s’infigliulett’ ] , e di fronde di fiori si rivestì. In un paese che si chiama Engaddi [ le vigne di Engaddi del Cantico e riferimento, ancora, alla Sposa del Cantico, cioè ancora la Vergine: la Terra più lucente del sole …] , fiorirono le vigne e spuntò l’uva. […] Si rivoltò insomma tutto il Mondo […] Non vi spaventate, no! C’è felicità e riso: la terra è divenuta Paradiso […] “ http://www.youtube.com/watch?v=cW0h4UucGTI#t=27

– Il primo elemento essenziale del presepe è la struttura stessa che prevede uno “Scoglio”, costituita da sughero il cui colore “Scuro”, colore che è già segno di un aspetto notturno, legato ai misteri. Il “mons” del presepe, da una parte è anche la “mens” dell’uomo, che affronta un viaggio nella sua interiorità: questo viaggio sarà palese in due figure cardine, che poi sono due aspetti di un unico personaggio: il pellegrino e cioè Benino e L’uomo delle Meraviglie. Dall’altra il “Mons” è la Genitrice di Dio stessa: “boscoso monte adombrato”, Colei che per prima “[…] entra nei penetrali, apprende i misteri e si prepara a diventare amabile e splendido tabernacolo di Gesù, che elargisce al mondo la grande misericordia […]” “[…] Lampada dalle molte luci […]” ; “[…] la bellezza della tua anima, o tutta immacolata, Zaccaria con fede esclamava: Tu sei riscatto, tu sei la gioia di tutti, tu sei il nostro ritorno dall’esilio, tu per cui l’incircoscrivibile si mostrerà a me circoscritto […]” . http://www.chiesasanbenedetto.it/public/FCKeditor/files/Image/IMG_2353.jpg .“[…] Subito si svegliarono gli uccelli , cantando in una forma tutta nuova […] Nonostante fosse inverno, Bambino bello, spuntarono migliaia di rose e di fiori. Come il fieno secco e tosto, che fu posto sotto di Te, s’ingemmò [ s’infigliulett’ ] , e di fronde di fiori si rivestì. In un paese che si chiama Engaddi [ le vigne di Engaddi del Cantico e riferimento, ancora, alla Sposa del Cantico, cioè ancora la Vergine: la Terra più lucente del sole …] , fiorirono le vigne e spuntò l’uva. […] Si rivoltò insomma tutto il Mondo […] Non vi spaventate, no! C’è felicità e riso: la terra è divenuta Paradiso […] “ http://www.youtube.com/watch?v=cW0h4UucGTI#t=27

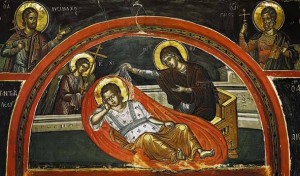

![31]() – Il secondo elemento essenziale del presepe è il cielo stellato. Tale elemento deve evocare una certa corrispondenza – evidente nell’icona della Natività – con la stella: “[…] Ciascuna delle creature da te fatte ti offre il rendimento di grazie: […] i cieli, la stella […] “ , con la grotta della Natività, e questa la crea la posizione stessa della stella e, soprattutto, con la Vergine:”[…] Costei è celeste dimora […]”: per l’Umanità di Cristo, infatti, la Vergine è sia Cielo che Terra, tutta l’Umanità di Cristo, proviene dalla Vergine. Ancora il cielo evoca il viaggio, il percorso “misterico” in ciò che era “celato”.

– Il secondo elemento essenziale del presepe è il cielo stellato. Tale elemento deve evocare una certa corrispondenza – evidente nell’icona della Natività – con la stella: “[…] Ciascuna delle creature da te fatte ti offre il rendimento di grazie: […] i cieli, la stella […] “ , con la grotta della Natività, e questa la crea la posizione stessa della stella e, soprattutto, con la Vergine:”[…] Costei è celeste dimora […]”: per l’Umanità di Cristo, infatti, la Vergine è sia Cielo che Terra, tutta l’Umanità di Cristo, proviene dalla Vergine. Ancora il cielo evoca il viaggio, il percorso “misterico” in ciò che era “celato”.

– Il terzo elemento è il primo personaggio umano del presepe: Benino, nella tradizione napoletana raffigurato come dormiente. “[…] Io non so ben ridir com’i’ v’intrai, tant’era pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai […]”. Si impone una considerazione: non è vero che “il personaggio che dorme lontano dalla grotta in un “pagliaio”- che evoca, nella tradizione liturgica ortodossa, vedremo come, il deserto – Benino e che non si risveglia al mormorio dei pastori, dalle voci che si rincorrono, all’annuncio degli angeli, rappresenti” semplicemente “l’umanità indifferente al messaggio, che viene dalla grotta, che non si accorge della salvezza che porterà quel bambino. La spiegazione è più profonda: è l’uomo che nella sua interiorità intraprende il viaggio nel presepe, che significa incamminarsi per una via “misterica” e compiere una “discesa” verso un mondo pieno di significati arcani e misteriosi. Infatti”Il presepe di fattura popolare[…] è strutturato […] come un paesaggio con tante stradine e viottoli in discesa, che portano al punto più basso, quello centrale, dove è posta la grotta divina.”(De Simone). Questa figura del presepe ha una particolare corrispondenza con l’ icona dell’ Anapesson, il cui culto è sopravvissuto nell’ambito della Chiesa ortodossa. Si tratta di una rappresentazione di Gesù bambino reclinato sul fianco destro e come addormentato, ma con ![3 il dormiente]() gli occhi aperti. E’ talvolta fiancheggiato da due angeli in preghiera o recanti gli strumenti della passione, che sono presenti nel presepe popolare napoletano, in modo nascosto, vedremo come e dove. È una prefigurazione della Passione: si ispira a Genesi 48:9 (“Giuda è un cucciolo di leone…”) e ricorda le considerazioni di alcuni bestiari medioevali sul leone, notoriamente simbolo del Messia, secondo i quali “il leone dorme con gli occhi aperti e, uscito dal ventre materno morto, viene portato alla vita dal padre in tre giorni”. Dalla figura di Benino in poi il percorso del Presepe si fa “labirintico”[…] Rileviamo, allora, che la significante onirica dei novanta numeri [della Smorfia napoletana] coincidono con gli elementi e coi personaggi presepiali […] ma i medesimi segni ricorrono anche nel gioco dell’Oca; essi, inseriti nelle caselle di un percorso labirintico a spirale, assumono carattere positivo o negativo e quindi, agevolano o penalizzano il giocatore. Una lettura attenta e

gli occhi aperti. E’ talvolta fiancheggiato da due angeli in preghiera o recanti gli strumenti della passione, che sono presenti nel presepe popolare napoletano, in modo nascosto, vedremo come e dove. È una prefigurazione della Passione: si ispira a Genesi 48:9 (“Giuda è un cucciolo di leone…”) e ricorda le considerazioni di alcuni bestiari medioevali sul leone, notoriamente simbolo del Messia, secondo i quali “il leone dorme con gli occhi aperti e, uscito dal ventre materno morto, viene portato alla vita dal padre in tre giorni”. Dalla figura di Benino in poi il percorso del Presepe si fa “labirintico”[…] Rileviamo, allora, che la significante onirica dei novanta numeri [della Smorfia napoletana] coincidono con gli elementi e coi personaggi presepiali […] ma i medesimi segni ricorrono anche nel gioco dell’Oca; essi, inseriti nelle caselle di un percorso labirintico a spirale, assumono carattere positivo o negativo e quindi, agevolano o penalizzano il giocatore. Una lettura attenta e ![4]() comparata di tali segni consente di chiarire meglio le valenze significative degli elementi presepiali […] , per cui, relativamente alla cabala napoletana, ritroviamo il pozzo (67), la fontana(76), il ponte(68), il mulino(15)[…] la Morte (5) […]”

comparata di tali segni consente di chiarire meglio le valenze significative degli elementi presepiali […] , per cui, relativamente alla cabala napoletana, ritroviamo il pozzo (67), la fontana(76), il ponte(68), il mulino(15)[…] la Morte (5) […]”

- – Il quarto elemento è il Mulino, che si trova, assieme a Benino e al castello di Erode su uno stesso livello: quello più alto dello Scoglio. Il Mulino ha una doppia valenza: è un riferimento al tempo e alla morte, nella smorfia napoletana, infatti i significati del mulino (15) contengono anche quello della Morte (5) . La farina e poi il Mugnaio – altro personaggio che vedremo poi – sono anch’essi riferimenti alla morte e così anche il bianco, il candore della neve nel presepe richiamano la morte e il mondo dei defunti. Le pale del mulino rappresentano innanzitutto la Croce e poi il tempo, che come detto, nel Presepe appare sospeso. “Si è fermato il tempo” o meglio si è entrati in un’altra dimensione del tempo nel momento della Natività divina, nel momento in cui l’eternità interseca il tempo e il Pastore lasciando le 99 pecorelle, i 99 mondi, sul Monte, “ piega i cieli e discende “ a recuperare la pecorella smarrita: l’Uomo. Questa dimensione del tempo è descritta, nel modo che ho riportato sopra, dal passo del Vangelo apocrifo di Giacomo che ho citato . De Simone legge giustamente alcuni riti natalizi, tendenti ad annullare il tempo, alla luce di questo tempo sospeso, che dall’8 dicembre al 6 gennaio fluisce, addirittura, al contrario:” […] si può intravedere qualche traccia, ormai sbiadita, nell’usanza di tagliare a pezzi il capitone o l’anguilla e nel consumo dei tipici struffoli o del sesamiello [susamielli] (dalla caratteristica forma serpentina): una sorta, insomma, di rottura simbolica del tempo […] consumato e […] cancellato” ( pag.6 ibidem). Questa spiegazione si deve approfondire alla luce del complesso simbolismo del serpente e del periodo dell’anno che corrisponde ad una particolare congiuntura nella quale il tempo sembra “scorrere al contrario” e che si ritroverà nella figura del Venditore della ricotta! Nell’Ortodossia un simile fenomeno è proprio collegato (Florenskij) alla visione delle icone e tutto il simbolismo iconografico del presepe si riallaccia, come vediamo e vedremo, al simbolo di molte, fondamentali, icone, ma il cammino che propone è anche pieno di immagini e apparizioni inquietanti, infere e “demoniache”.

![7]() – I l quinto elemento essenziale del presepe è il castello di Erode .”Una città. Erode seduto in trono; due soldati gli sono accanto. Sul davanti, ci sono molti altri soldati con uno stendardo. Ci sono altre città sui monti […]”, così viene descritto il modo tradizionale di rappresentare il castello di Erode nella strage dei Bambini in un antico manoscritto di iconografia della tradizione athonita, che A.N. Didron pubblicò a metà Ottocento e nel presepe si preserva l’essenziale di questa parte della rappresentazione. Erode, come Faraone, rappresenta l’autorità illegittima ed iniqua, quella del Princeps huius mundi, colui che oltre che Avversario è definito liturgicamente “il forte” – e per questo il Cristo sarà “il Più Forte” – che si oppone al percorso che conduce al Cristo o che, nelle vesti di un falso pellegrino – lo ritroveremo spesso – ,vuole trovarLo per ucciderLo. Nella tradizione del presepe popolare napoletano a differenza di quello di altre zone: Puglia, Calabria, Liguria, Provenza, ecc.. viene spessissimo rappresentata anche la strage degli Innocenti in modo molto drammatico. Circa le rappresentazioni più antiche ci sarebbe tutto un lavoro di ricerca da intraprendere e per il quale, forse, neppure l’attuale condizione della tradizione presepiale di San Gregorio Armeno è in grado di fornire tutte le risposte. Solo alcuni dei seguenti elementi iconografici sono chiaramente presenti nel presepio popolare napoletano, all’interno della raffigurazione della strage :”[…] In basso, l’angolo sinistro dell’icona è occupata da Erode che interroga gli scribi e i saggi; costoro tengono in mano dei libri che contengono le profezie della Natività di Cristo (Mt 2,4). Più a destra troviamo la strage degli Innocenti. Al centro della scena, alcune madri cercano i loro figli tra i molti bambini morti, le cui teste sono disposte in ranghi serrati sul primo piano. Sopra questa scena, a sinistra, su uno sfondo di città si scorge un gruppo di madri piangenti ( “un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento grande; Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata, perché non sono più” Mt 2,18)“. A lato la giusta Elisabetta tiene in braccio Giovanni il Precursore bambino; ella si nasconde in un crepaccio roccioso per sfuggire ad un soldato. “Elisabetta, preso con sé Giovanni, supplicava la montagna dicendo: accogli una madre con il suo figlio. E la montagna accolse il Precursore” [Antologhion, Liturgia della festa, ode del canone, tono 8, opera di Sant’Andrea di Creta e Protovangelo di Giacomo, cap.22] . A fianco, una madre nasconde sotto un albero un neonato in fasce, aureolato . Sopra questa scena, una piccola iscrizione indica che si tratta di “Natanaele nascosto sotto il fico” […] “Ti ho visto sotto il fico”[…] Nella parte bassa dell’icona, a destra, è collocata la scena dell’uccisione di Zaccaria, “tra il santuario e l’altare” (Mt 23,35) […] commentata nel menologio del 29 dicembre […]” ( Leonid Uspenskij ne “Il senso delle icone”, in coll. Con Vladimir Losskij, pag.154-155, ed. 2007). Il Profeta Zaccaria fu ucciso per aver messo la purissima Vergine, tra le vergini, laddove le donne sposate non potevano stare e questo ricollega la sua morte per volere di scribi e farisei con la Natività verginale e la conoscenza profetica della divinità di Cristo, ma, per il protovangelo di Giacomo (cap.23), questa sarebbe da ricollegare alla volontà di Erode e per essersi il profeta Zaccaria rifiutato di rivelare il nascondiglio di Giovanni Battista, che Erode aveva scambiato per il Re dei Giudei ( Leonid Uspenskij ne parla nell’op.cit. ) . Tale confusione tra il Precursore e il Cristo, in riferimento specifico all’episodio della Strage degli Innocenti, assume un significato particolarissimo se letto in parallelo con quanto riporta Ibn Arabi, nelle Fusus al-Hikam, circa il Profeta Mosè: “[…] Secondo il suo significato spirituale (hikmah), l’uccisione dei bambini maschi [degli Israeliti, assassinio ordinato da Faraone] con lo scopo di sopprimere il profeta [la cui nascita gli era stata predetta], avvenne affinché la vita di ogni bambino ucciso con questo fine affluisse a Mosè; difatti ciascun bambino fu ucciso appunto supponendo che fosse Mosè; ora non vi è ignoranza [ nell’ordine cosmico], di modo che la vita [ossia lo spirito vitale ] di ognuna di queste vittime dovette necessariamente ritornare a Mosè. Era vita pura, primordiale, non ancora contaminata da desideri egoistici […] “, per questo, secondo Ibn Arabi, Mosè manifesta una sapienza molteplice e rappresenta, davanti a Dio, il popolo d’Israele; tale favore eccezionale non sarebbe stato concesso a nessuno prima di lui … “[…] Roberto [ De Simone ] :” Comunque nel vostro presepe i personaggi rimangono quelli tradizionali […] Non c’è la strage degli Innocenti ? “ Umberto :”E quella la fanno giorno per giorno le istituzioni e i nostri politici. L’ultimissima [nel 1998] : la strage degli innocenti attuale è quella del diluvio che ha procurato il mare di fango sui paesi di Sarno, di Quindici e di Episcopio [ oggi la Terra dei Fuochi, l’Ilva, Le Cinque Terre … ]. E cheste nun sogno strage degli innocenti ? Vedete sul punto più alto del presepe ci sono le torri, il castello di Erode, che simboleggia anche il potere politico. Non è lì che si rappresenta la strage degli innocenti ? […] Il presepe di quest’anno è lì. La Tradizione non cambia”.(Registrazione effettuata da R. De S. il 10 maggio 1998 a Napoli […] nella bottega-presepe di Umberto Iannaccone, metalmeccanico ed “artigiano del popolo” […] in op.cit.).

– I l quinto elemento essenziale del presepe è il castello di Erode .”Una città. Erode seduto in trono; due soldati gli sono accanto. Sul davanti, ci sono molti altri soldati con uno stendardo. Ci sono altre città sui monti […]”, così viene descritto il modo tradizionale di rappresentare il castello di Erode nella strage dei Bambini in un antico manoscritto di iconografia della tradizione athonita, che A.N. Didron pubblicò a metà Ottocento e nel presepe si preserva l’essenziale di questa parte della rappresentazione. Erode, come Faraone, rappresenta l’autorità illegittima ed iniqua, quella del Princeps huius mundi, colui che oltre che Avversario è definito liturgicamente “il forte” – e per questo il Cristo sarà “il Più Forte” – che si oppone al percorso che conduce al Cristo o che, nelle vesti di un falso pellegrino – lo ritroveremo spesso – ,vuole trovarLo per ucciderLo. Nella tradizione del presepe popolare napoletano a differenza di quello di altre zone: Puglia, Calabria, Liguria, Provenza, ecc.. viene spessissimo rappresentata anche la strage degli Innocenti in modo molto drammatico. Circa le rappresentazioni più antiche ci sarebbe tutto un lavoro di ricerca da intraprendere e per il quale, forse, neppure l’attuale condizione della tradizione presepiale di San Gregorio Armeno è in grado di fornire tutte le risposte. Solo alcuni dei seguenti elementi iconografici sono chiaramente presenti nel presepio popolare napoletano, all’interno della raffigurazione della strage :”[…] In basso, l’angolo sinistro dell’icona è occupata da Erode che interroga gli scribi e i saggi; costoro tengono in mano dei libri che contengono le profezie della Natività di Cristo (Mt 2,4). Più a destra troviamo la strage degli Innocenti. Al centro della scena, alcune madri cercano i loro figli tra i molti bambini morti, le cui teste sono disposte in ranghi serrati sul primo piano. Sopra questa scena, a sinistra, su uno sfondo di città si scorge un gruppo di madri piangenti ( “un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento grande; Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata, perché non sono più” Mt 2,18)“. A lato la giusta Elisabetta tiene in braccio Giovanni il Precursore bambino; ella si nasconde in un crepaccio roccioso per sfuggire ad un soldato. “Elisabetta, preso con sé Giovanni, supplicava la montagna dicendo: accogli una madre con il suo figlio. E la montagna accolse il Precursore” [Antologhion, Liturgia della festa, ode del canone, tono 8, opera di Sant’Andrea di Creta e Protovangelo di Giacomo, cap.22] . A fianco, una madre nasconde sotto un albero un neonato in fasce, aureolato . Sopra questa scena, una piccola iscrizione indica che si tratta di “Natanaele nascosto sotto il fico” […] “Ti ho visto sotto il fico”[…] Nella parte bassa dell’icona, a destra, è collocata la scena dell’uccisione di Zaccaria, “tra il santuario e l’altare” (Mt 23,35) […] commentata nel menologio del 29 dicembre […]” ( Leonid Uspenskij ne “Il senso delle icone”, in coll. Con Vladimir Losskij, pag.154-155, ed. 2007). Il Profeta Zaccaria fu ucciso per aver messo la purissima Vergine, tra le vergini, laddove le donne sposate non potevano stare e questo ricollega la sua morte per volere di scribi e farisei con la Natività verginale e la conoscenza profetica della divinità di Cristo, ma, per il protovangelo di Giacomo (cap.23), questa sarebbe da ricollegare alla volontà di Erode e per essersi il profeta Zaccaria rifiutato di rivelare il nascondiglio di Giovanni Battista, che Erode aveva scambiato per il Re dei Giudei ( Leonid Uspenskij ne parla nell’op.cit. ) . Tale confusione tra il Precursore e il Cristo, in riferimento specifico all’episodio della Strage degli Innocenti, assume un significato particolarissimo se letto in parallelo con quanto riporta Ibn Arabi, nelle Fusus al-Hikam, circa il Profeta Mosè: “[…] Secondo il suo significato spirituale (hikmah), l’uccisione dei bambini maschi [degli Israeliti, assassinio ordinato da Faraone] con lo scopo di sopprimere il profeta [la cui nascita gli era stata predetta], avvenne affinché la vita di ogni bambino ucciso con questo fine affluisse a Mosè; difatti ciascun bambino fu ucciso appunto supponendo che fosse Mosè; ora non vi è ignoranza [ nell’ordine cosmico], di modo che la vita [ossia lo spirito vitale ] di ognuna di queste vittime dovette necessariamente ritornare a Mosè. Era vita pura, primordiale, non ancora contaminata da desideri egoistici […] “, per questo, secondo Ibn Arabi, Mosè manifesta una sapienza molteplice e rappresenta, davanti a Dio, il popolo d’Israele; tale favore eccezionale non sarebbe stato concesso a nessuno prima di lui … “[…] Roberto [ De Simone ] :” Comunque nel vostro presepe i personaggi rimangono quelli tradizionali […] Non c’è la strage degli Innocenti ? “ Umberto :”E quella la fanno giorno per giorno le istituzioni e i nostri politici. L’ultimissima [nel 1998] : la strage degli innocenti attuale è quella del diluvio che ha procurato il mare di fango sui paesi di Sarno, di Quindici e di Episcopio [ oggi la Terra dei Fuochi, l’Ilva, Le Cinque Terre … ]. E cheste nun sogno strage degli innocenti ? Vedete sul punto più alto del presepe ci sono le torri, il castello di Erode, che simboleggia anche il potere politico. Non è lì che si rappresenta la strage degli innocenti ? […] Il presepe di quest’anno è lì. La Tradizione non cambia”.(Registrazione effettuata da R. De S. il 10 maggio 1998 a Napoli […] nella bottega-presepe di Umberto Iannaccone, metalmeccanico ed “artigiano del popolo” […] in op.cit.).

– Il cammino intrapreso da Benino, comincia, pertanto, in rapporto all’assimilazione dei ritmi annuali e cosmici. Solo attraverso questa assimilazione è possibile orientarsi nella ricerca del Logos. “[…] Quando io pregavo interiormente, tutto il mondo intorno mi appariva sotto un aspetto meraviglioso: alberi, erbe, uccelli, terra, aria, luce, ogni cosa sembrava dirmi che esisteva per l’uomo e testimoniava l’amore di Dio per lui, implorando e cantando la gloria del Signore. E io capivo da questo mirabile concerto ciò che nella Filocalia si chiama “linguaggio del creato”. Ravvisavo il mezzo attraverso cui si può parlare con le creature di Dio […] (Racconti di un pellegrino russo) http://www.youtube.com/watch?v=NKnR9LqvYqk . A maggior ragione è la Natività stessa a determinare questa Comunione e per questo motivo in “ Quann’ nascett’ Ninno “ si dice che : “ […] De pressa se scetajeno l’aucielle/ Cantanno de na forma tutta nova ( gli uccelli si svegliarono presto, cantando in una forma tutta nuova) […]” http://www.youtube.com/watch?v=cW0h4UucGTI. Relativamente a questo particolare tipo di cammino interiore e “misterico” all’interno del Presepe, pubblico di seguito un’immagine che esprime questo legame tra i sensi interiori dell’uomo e il ciclo annuale. Per questo motivo, al secondo livello, discendendo verso la Grotta e le altre grotte, nel presepe popolare napoletano, troviamo i ![23]() “venditori”, ognuno dei quali legato ad uno dei vari mesi dell’anno, come nelle cosiddette “quadriglie carnevalesche”, cioè le rappresentazioni simboliche che si tenevano, fino al 1700, a Napoli. Tenendo presente questa prospettiva, quindi, il sesto elemento essenziale è il salumiere che rappresenta gennaio;

“venditori”, ognuno dei quali legato ad uno dei vari mesi dell’anno, come nelle cosiddette “quadriglie carnevalesche”, cioè le rappresentazioni simboliche che si tenevano, fino al 1700, a Napoli. Tenendo presente questa prospettiva, quindi, il sesto elemento essenziale è il salumiere che rappresenta gennaio;

– il settimo è il venditore di ricotta e formaggio che rappresenta febbraio. Il pollivendolo e venditore di uccelli rappresenta marzo,

– l’ottavo è il venditore di uova, che rappresenta ovviamente aprile,

– il nono è una coppia di sposi, che porta un cesto di ciliegie e di frutta e che rappresenta maggio,

– il decimo è il panettiere o fornaio, che rappresenta giugno,

– l’undicesimo è il venditore di “pummarole”, che sarà legato a luglio

– il dodicesimo è il venditore di “melloni”, agosto;

– il tredicesimo è il venditore di fichi o seminatore, che rappresentano, entrambi, settembre

– il quattordicesimo elemento essenziale è il vinaio o il cacciatore, che rappresentano ottobre;

– il quindicesimo elemento è il venditore di castagne, che rappresenta novembre,

– il sedicesimo elemento è il pescivendolo o il pescatore , che rappresentano dicembre.

Come si può intuire e come apparirà più chiaro in seguito, molti personaggi, coerentemente con la lettura possibile a più livelli di ogni simbolo, assumono significati diversi, ma comunque organicamente collegati tra loro. Questi, in particolare, il pescivendolo e il pescatore, ricompariranno ad un altro livello di lettura come elementi ugualmente essenziali del presepe e collocabili in un’ altra e diversa prospettiva simbolica. Il venditore di ricotta, ad esempio, rappresentato mentre mescola continuamente il latte cagliato è collegato anche a dicembre ed esprime benissimo questa ambiguità del tempo che sembra tornare indietro, verso il principio dell’anno, che anticamente iniziava a marzo e quindi era gestante, nel mese di febbraio. L’anno nuovo, ha bisogno di fermentare per crescere. Il suo braccio “ruota” – a San Gregorio armeno ne esistono di modelli animati, che girano ora in senso orario ora in senso antiorario il siero – come il nuovo anno che riprende a girare, dopo un periodo, appunto tra dicembre e gennaio, in cui il tempo sembra scorrere al contrario secondo una “prospettiva rovesciata” che lega la dimensione temporale con l’Eterno . Il Salumiere, poi, si sovrappone spesso al Macellaio, che rappresenta però il Diavolo, che ha permesso, tentando l’Uomo, che la Morte, che disfa ogni carne, entrasse nel Mondo.

– Il diciassettesimo elemento è il fiume, un altro elemento sempre presente nel presepe;”[…] si rapporta alla sacralità dell’acqua che scorre : segno presente in tutte le mitologie legate alla morte e alla nascita divina. Le acque rinviano, innanzitutto, al liquido che avvolge il bambino nel seno materno, ma rimandano anche all’Aldilà, ai fiumi inferi sui quali vengono traghettate le anime dei defunti. Per tale motivo l’elemento fluviale ricorre liturgicamente nei culti mitriaci e presso i santuari di San Michele il cui culto è associato alle grotte e ai fiumi sotterranei. Pertanto, non c’è struttura di presepe a Napoli dove il fiume non sia rappresentato con cascate impetuose che precipitano da fenditure della roccia e dove esso non scorra addirittura con acqua autentica attivata da meccanismi tradizionale […]” (Roberto De Simone, Il presepe popolare napoletano, op.cit., pag.16, Enaudi, 1998).

![77]() – Ricollegandomi alla chiusura della citazione dell’ultimo post sul presepe: “[…] Pertanto, non c’è struttura di presepe a Napoli dove il fiume non sia rappresentato con cascate impetuose che precipitano da fenditure della roccia e dove esso non scorra addirittura con acqua autentica attivata da meccanismi tradizionale […]” (Roberto De Simone, Il presepe popolare napoletano, op.cit., pag.16, Enaudi, 1998), voglio introdurre, in sequenza il diciottesimo elemento: il ponte, il diciannovesimo: il pozzo , il ventesimo: il cacciatore, il ventunesimo : la lavandaia e il ventiduesimo : il pescatore. “Ananda K. Coomaraswamy ha segnalato che, sia nel buddhismo sia nel brahmanesimo, la “Via del Pellegrino”, rappresentata come un “viaggio”, può essere messa in rapporto con il fiume simbolico della vita e della morte in tre modi: il viaggio può essere compiuto sia risalendo la corrente verso la sorgente delle acque, sia attraversando il fiume verso l’altra riva, sia infine discendendo la corrente verso il mare. […] quest’uso di diversi simbolismi, contrari solo in apparenza ma aventi in realtà un medesimo significato spirituale, si accorda con la natura stessa della metafisica, che non è mai “sistematica”, pur essendo sempre perfettamente coerente; bisogna quindi fare solo attenzione al senso preciso nel quale il simbolo del fiume, con la sua sorgente, le sue rive e la sua foce, deve essere inteso in ciascun caso. Il primo caso, quello della risalita della corrente, è forse per certi riguardi il più notevole, poiché bisogna allora concepire il fiume come se si identificasse con l’Asse del Mondo: è il “fiume celeste” che scende verso la terra [ è esattamente a questo che si vuole alludere a Napoli con le “cascate impetuose che precipitano da fenditure della roccia”, di cui sopra ] […] In ogni modo, si tratta sempre di un “capovolgimento”, che d’altra parte, come nota Coomaraswamy, era raffigurato nei riti vedici dal capovolgimento del palo sacrificale, altra immagine dell’”Asse del mondo”; dal che si vede immediatamente come tutto ciò si leghi strettamente al simbolismo dell’albero rovesciato [ si noti, a questo proposito, che nella Smorfia napoletana il pozzo (67), il ponte (68) e il sottosopra, l’albero con la chioma in basso e le radici in alto che fruttificano, (69) sono intimamente connessi tra di loro ] […] In tali condizioni, si potrà considerare che la “risalita della corrente” si effettui in due fasi: la prima, sul piano orizzontale, conduce al centro di questo mondo; la seconda, a partire di là, si compie verticalmente secondo l’asse [ ma , per il rovesciamento della prospettiva che si subisce nel cammino verso la propria interiorità: questo cammino avviene apparentemente verso il basso, dove si trova, la Grotta della Natività, proprio a partire dal pozzo o dal ponte] […] Il secondo caso, quello del simbolismo della traversata da una riva all’altra, è probabilmente più noto e più comune; il “passaggio del ponte” che può anche essere quello di un guado, si ritrova in quasi tutte le tradizioni e anche, in special modo, in certi rituali iniziatici; la traversata può anche effettuarsi su una zattera o in una barca, il che si ricollega allora al simbolismo universale della navigazione. Il fiume che si deve così attraversare è più in particolare il fiume della morte; la riva da cui si parte è il mondo soggetto al cambiamento, cioè l’ambito dell’esistenza manifestata (considerata il più delle volte particolarmente nel suo stato umano e corporeo, poiché da questo dobbiamo in effetti partire), e l’”altra riva” è […] lo stato dell’essere definitivamente liberato dalla morte. […] Per giungere allo scopo vi sono anche altri pericoli da evitare nella corrente stessa; essi sono simboleggiati in particolare dal coccodrillo che si tiene “controcorrente”, il che implica che il viaggio si effettui nel senso di quest’ultima; tale coccodrillo, alle cui mascelle aperte si tratta di sfuggire, rappresenta la morte e come tale è il guardiano della porta [rappresentato nel presepe dal Cacciatore: “[…] Umiliatevi [che implica anche il discendere] […] Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro, cercando chi divorare […] (1 Pietro, 5,6-8) ] , raffigurata allora dalla foce del fiume (che si dovrebbe più esattamente considerare, come dice Coomaraswamy, come una bocca del mare nella quale il fiume si riversa); abbiamo dunque qui ancora un altro simbolo della “Porta”, che aggiunge a tutti quelli che abbiamo già avuto occasione di studiare ( René Guénon, Simboli della scienza sacra , Adelphi, 1992, pagg.297-299)”. Un altro simbolo di questa porta è, appunto, il pozzo. http://www.youtube.com/watch?v=hlZtjvNxsIs

– Ricollegandomi alla chiusura della citazione dell’ultimo post sul presepe: “[…] Pertanto, non c’è struttura di presepe a Napoli dove il fiume non sia rappresentato con cascate impetuose che precipitano da fenditure della roccia e dove esso non scorra addirittura con acqua autentica attivata da meccanismi tradizionale […]” (Roberto De Simone, Il presepe popolare napoletano, op.cit., pag.16, Enaudi, 1998), voglio introdurre, in sequenza il diciottesimo elemento: il ponte, il diciannovesimo: il pozzo , il ventesimo: il cacciatore, il ventunesimo : la lavandaia e il ventiduesimo : il pescatore. “Ananda K. Coomaraswamy ha segnalato che, sia nel buddhismo sia nel brahmanesimo, la “Via del Pellegrino”, rappresentata come un “viaggio”, può essere messa in rapporto con il fiume simbolico della vita e della morte in tre modi: il viaggio può essere compiuto sia risalendo la corrente verso la sorgente delle acque, sia attraversando il fiume verso l’altra riva, sia infine discendendo la corrente verso il mare. […] quest’uso di diversi simbolismi, contrari solo in apparenza ma aventi in realtà un medesimo significato spirituale, si accorda con la natura stessa della metafisica, che non è mai “sistematica”, pur essendo sempre perfettamente coerente; bisogna quindi fare solo attenzione al senso preciso nel quale il simbolo del fiume, con la sua sorgente, le sue rive e la sua foce, deve essere inteso in ciascun caso. Il primo caso, quello della risalita della corrente, è forse per certi riguardi il più notevole, poiché bisogna allora concepire il fiume come se si identificasse con l’Asse del Mondo: è il “fiume celeste” che scende verso la terra [ è esattamente a questo che si vuole alludere a Napoli con le “cascate impetuose che precipitano da fenditure della roccia”, di cui sopra ] […] In ogni modo, si tratta sempre di un “capovolgimento”, che d’altra parte, come nota Coomaraswamy, era raffigurato nei riti vedici dal capovolgimento del palo sacrificale, altra immagine dell’”Asse del mondo”; dal che si vede immediatamente come tutto ciò si leghi strettamente al simbolismo dell’albero rovesciato [ si noti, a questo proposito, che nella Smorfia napoletana il pozzo (67), il ponte (68) e il sottosopra, l’albero con la chioma in basso e le radici in alto che fruttificano, (69) sono intimamente connessi tra di loro ] […] In tali condizioni, si potrà considerare che la “risalita della corrente” si effettui in due fasi: la prima, sul piano orizzontale, conduce al centro di questo mondo; la seconda, a partire di là, si compie verticalmente secondo l’asse [ ma , per il rovesciamento della prospettiva che si subisce nel cammino verso la propria interiorità: questo cammino avviene apparentemente verso il basso, dove si trova, la Grotta della Natività, proprio a partire dal pozzo o dal ponte] […] Il secondo caso, quello del simbolismo della traversata da una riva all’altra, è probabilmente più noto e più comune; il “passaggio del ponte” che può anche essere quello di un guado, si ritrova in quasi tutte le tradizioni e anche, in special modo, in certi rituali iniziatici; la traversata può anche effettuarsi su una zattera o in una barca, il che si ricollega allora al simbolismo universale della navigazione. Il fiume che si deve così attraversare è più in particolare il fiume della morte; la riva da cui si parte è il mondo soggetto al cambiamento, cioè l’ambito dell’esistenza manifestata (considerata il più delle volte particolarmente nel suo stato umano e corporeo, poiché da questo dobbiamo in effetti partire), e l’”altra riva” è […] lo stato dell’essere definitivamente liberato dalla morte. […] Per giungere allo scopo vi sono anche altri pericoli da evitare nella corrente stessa; essi sono simboleggiati in particolare dal coccodrillo che si tiene “controcorrente”, il che implica che il viaggio si effettui nel senso di quest’ultima; tale coccodrillo, alle cui mascelle aperte si tratta di sfuggire, rappresenta la morte e come tale è il guardiano della porta [rappresentato nel presepe dal Cacciatore: “[…] Umiliatevi [che implica anche il discendere] […] Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro, cercando chi divorare […] (1 Pietro, 5,6-8) ] , raffigurata allora dalla foce del fiume (che si dovrebbe più esattamente considerare, come dice Coomaraswamy, come una bocca del mare nella quale il fiume si riversa); abbiamo dunque qui ancora un altro simbolo della “Porta”, che aggiunge a tutti quelli che abbiamo già avuto occasione di studiare ( René Guénon, Simboli della scienza sacra , Adelphi, 1992, pagg.297-299)”. Un altro simbolo di questa porta è, appunto, il pozzo. http://www.youtube.com/watch?v=hlZtjvNxsIs

![78]() – Il diciannovesimo elemento è dunque il pozzo. Anch’esso come detto un punto di passaggio, anch’esso particolarmente temibile. De Simone, in proposito, ricorda i pericoli additati ai bambini nell’Avellinese, ma nel Beneventano era lo stesso: lo ricordo benissimo, ad avvicinarsi ai pozzi, il pericolo era di essere trascinati giù dalla mano nera. Ancora De Simone, ricorda che la notte di Natale nell’est dell’Europa non si beve l’acqua del pozzo e non ricordo se appresi da lui o in Romania, che nella stessa area geografica si sosteneva che la notte di Natale in fondo ai pozzi apparissero i volti delle persone che sarebbero morte durante l’anno. Il che, ancora una volta, è un’esplicita interpretazione del pozzo come elemento di collegamento col mondo “infero”. Drammatica, ma anche esilarante, poi, la tradizione de ‘a paper’ “cogliuta” … Finanche nell’immaginario moderno: http://www.youtube.com/watch?v=54Cb2lgcLzE

– Il diciannovesimo elemento è dunque il pozzo. Anch’esso come detto un punto di passaggio, anch’esso particolarmente temibile. De Simone, in proposito, ricorda i pericoli additati ai bambini nell’Avellinese, ma nel Beneventano era lo stesso: lo ricordo benissimo, ad avvicinarsi ai pozzi, il pericolo era di essere trascinati giù dalla mano nera. Ancora De Simone, ricorda che la notte di Natale nell’est dell’Europa non si beve l’acqua del pozzo e non ricordo se appresi da lui o in Romania, che nella stessa area geografica si sosteneva che la notte di Natale in fondo ai pozzi apparissero i volti delle persone che sarebbero morte durante l’anno. Il che, ancora una volta, è un’esplicita interpretazione del pozzo come elemento di collegamento col mondo “infero”. Drammatica, ma anche esilarante, poi, la tradizione de ‘a paper’ “cogliuta” … Finanche nell’immaginario moderno: http://www.youtube.com/watch?v=54Cb2lgcLzE

– Del cacciatore abbiamo detto: è il ventesimo elemento essenziale. “[…] Al cacciatore che di solito imbraccia un fucile non è mai mancato l’ironico commento dei piccolo-borghesi napoletani che, ignorando il senso culturale e metastorico della rappresentazione, ne hanno rilevato il contraddittorio anacronismo. Ma si tratta dell’arroganza e della presunzione di una classe che ha sempre preteso di gestire la cultura, interpretandone i segni e le espressioni dall’alto della propria superficialità. Le figure in coppia del cacciatore e del pescatore rinviano ad arcaiche rappresentazioni del ciclo […] La pregnanze simbolica dei due personaggi è sottolineata, nella rappresentazione presepiale, dalla loro posizione che può dirsi canonica: vale a dire che il cacciatore si colloca in alto, mentre il pescatore è situato in basso, presso le acque fluviali.[…] Né si dimentichi che in tutte le antiche tombe egizie, etrusche e italiche sono ricorrenti le raffigurazioni funerarie della caccia e della pesca […] “(Roberto De Simone, Il presepe popolare napoletano, op.cit., pag.22, Enaudi, 1998). Un altro richiamo è doveroso, secondo me, farlo alla presenza del cane, spesso rappresentato ai piedi del cacciatore e che richiama, assieme alle altre cose dette, anche le cacce infernali di cui scrissero, tra gli altri, Dante e Boccaccio.

– Sempre presente è anche – ventunesimo elemento – la lavandaia che non coincide, con la levatrice, che assieme ad altre lavandaie, nei pressi della Grotta, lava e stende i panni del parto divino: il candore di quei panni rappresenta la verginità prima e dopo il parto della Santissima Vergine Maria. Di queste figure, però, diremo più dettagliatamente in seguito. La lavandaia, che si trova nei pressi del fiume, viene spesso associata all’idea di purificazione e questo è evidente. Meno semplice di come potrebbe pensarsi è il modo in cui avviene o meglio dovrebbe avvenire questa purificazione, che non può essere solo d’ordine grossolanamente sensibile. Un acuto presepista, che ho avuto il piacere di conoscere, ha fatto dei raffronti assai pertinenti con alcune immagini dell’Atalanta fugiens, di Michael Maier, http://www.facciamoilpresepe.it/lavandaia-purificazione-rinascita-nel-presepe/ . A suo tempo, feci notare la valenza simbolica dell’immagine di un famoso disegnatore satirico, che rappresentava una lavandaia nello sforzo di portare un bambino su per delle scale, con l’intento di alludere al “traghettamento” della vera immagine dell’Uomo nell’oscuramento e nella perdita dell’orientamento di quei e dei nostri tempi. Alcuni degli aspetti legati a questa purificazione sono, però, incomprensibili se non si pone mente a come avveniva, tradizionalmente, il lavoro di una lavandaia : http://www.comitatiduesicilie.it/?p=3912.”[…] La settimana di lavoro della lavandaia si articola così:[…] Alla sera i panni sono insaponati e messi in grandi vasi di terracotta o in un capace lavatoio, entrambi bucati sotto, da cui il termine bucato con cui si indica questo genere di lavaggio. Sui panni si butta quindi dell’acqua bollente che filtra attraverso i panni e sfoga dal foro sottostante generando una colata. […] Quindi vengono stesi ad asciugare sperando nel sole, o cantando per invogliarne i raggi a cadere.[…]” ed è , appunto, su quest’ultimo aspetto che voglio soffermarmi: su questo canto. Notate: http://www.youtube.com/watch?v=3k8PlqkBsxU l’uso della tammorra che è simbolicamente chiaramente legata con il disco solare e coni ritmi “ipnotici”. Qui : http://www.youtube.com/watch?v=6Qkkz2rd5as , si nota meglio, rispetto all’audio della rappresentazione “live”. In questo video: http://www.youtube.com/watch?v=7yu-9YVMQYs , vi invito a soffermarvi sui primi istanti soprattutto … sul passaggio del ponte (0:24-0:30) . E’ in questo procedimento che si concretizza la purificazione necessaria ad attraversare il ponte e prendere contatto con stati altrimenti ed ordinariamente non accessibili. Sono possibili, ovviamente, numerose altre considerazioni, ma queste bastano a giustificare la collocazione della statuina prima del ponte, spesso vicino alla fontana.

– Il ventiduesimo elemento essenziale è il Pescatore. Assai pertinente mi sembra quello che in proposito ha scritto il presepista napoletano Italo Sarcone: ”[…] L’acqua, infatti, lava le impurità fisiche: e l’aspersione con l’acqua, o l’immersione in essa, è segno della rinascita allo spirito. I primi cristiani designavano se stessi come pisciculi, “pesciolini”, perché nati a nuova vita nelle acque battesimali. Gesù stesso, nei primi tempi cristiani, era indicato con il simbolo del “pesce”, che in greco si dice ikhthys: i suoni che compongono questa parola erano interpretati come le iniziali di una frase (è quello che si dice un acronimo) […]” . C’è da aggiungere che il pescatore, trovandosi più in basso del cacciatore e costituendo con esso una coppia del presepe che rappresenta morte e vita, giorno e notte, estate ed inverno dovrebbe avere un senso infero e quello- il cacciatore – un significato celeste, ma per il cammino stesso indicato dal presepe, cammino che è discendente, questo rapporto si trova invertito. Il canto del pescatore, infatti, nella Cantata dei Pastori, è un canto d’amore e di vita, una vita che ha le caratteristiche inconfondibili della vita spirituale l’incontro con l’Amata, il linguaggio erotico –tutti quelli che conoscono il brano ne colgono i significati, anche del “[…] “ basta c’’m’occa a essa ce trasesse […] dopo essere stato fritto in padella , che in questo caso manca – e soprattutto della casa di piume di pavone – simbolo della vita noetica – gli occhi delle piume del Pavone – e della Risurrezione – il Pesce in ambito cristiano ne è il simbolo per eccellenza appunto – che consente l’apertura dell’occhio del cuore – un cuore che si collega con la casa che è piantata in mezzo al mare.

“[…] Che abbondanza di pesce!

Ai giorni miei mai tanti ne prendei,piene le reti,

ho pieni ancora i sandali,e le nasse,

e son piene le casse,ed hor che tanto

del pesce mi è venuto,trovar non posso

alcun per darmi aiuto)…..

Vurria addeventare pesce d’oro,

dint”a lu mare me jesse a menàre.

(Vuoi farti pescatore?)…..

Venesse ‘o piscatore e me pescasse,

dint”a ‘na chianelluccia me mettesse.

(Ma se talor tu vedi luccicar le lamprede

Intorno ai sassi,incontro a la corrente andar le trote,

trescar le lasche,ed isfuggir le anguille,

diresti,oh che contento,vedendo argenti vivi

in chiaro argento…)

Venesse nenna mia e me comprasse,

dint’ a ‘na tielluccia me friesse.

Me voglio fà ‘na casa ‘mmiez’ ‘o mare,

fravecata de penne de pavone,

ohi de pavone…..[…]”

Tutto, nel Natale di Cristo è chiamato a partecipare alla Resurrezione e per questo il mondo è sotto sopra :

“[…] Se rrevotaje nsomma tutt’o Munno,

Lu cielo, a terra, o mare, e tutt’i gente.

Chi dormeva – se senteva

‘Npiett’o core pazzeà

Pe la priezza;

E se sonnava pace e contentezza […]

“[… Trad.] Si rivoltò insomma tutto il Mondo,

Il cielo, la terra, il mare, e tutte le genti.

Chi dormiva si sentiva

Nel petto il cuore saltare

Per l’allegria;

E si sognava pace e contentezza […]”

(Quann’ nascette Ninno)

https://www.youtube.com/watch?v=cW0h4UucGTI

e la Pace è in terra espressa, nel famoso testo natalizio napoletano, con una serie di immagini, spesso bibliche. Anche per questo, soprattutto nella perdita di misura moderna, non dovremmo mai cibarci di altre vite, se non sapessimo come renderle partecipi della Resurrezione. I numerosi e benedetti periodi di digiuno del ciclo liturgico ortodosso oltre a ricordarci il cibo di Adamo in Paradiso che era solo vegetale, ci ricorda anche questo mistero di partecipazione di ciò che mangiamo. Nella preghiera ortodossa vespertina del dopo cena, nel ringraziare alzandoci da tavola recitiamo, tra le altre, una preghiera rivolta alla Vergine: “Il tuo grembo si è fatto santa mensa, accogliendo come pane celeste Cristo Signore Nostro, del Quale tutto ciò che si nutre non morirà , come ha detto Colui che nutre tutti, o Genitrice del Verbo !” . Anche ciò del quale noi stessi ci nutriamo può partecipare, attraverso noi, della Resurrezione, che è di tutto il Creato, nel Cristo. Certi gesti, nella loro semplicità, hanno qualcosa di portentoso, in virtù di Colui che ci ha comandato di rendere grazie a Lui, in ogni cosa. “[…] State sempre lieti, pregate incessantemente, in ogni cosa rendete grazie; questa è infatti la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi […]” ( 1 Tessalonicesi 5, 16-18) . Non dovremmo cibarci, ripeto, di altre vite, se non sapessimo come rendere grazie e renderle le partecipi della Resurrezione. ://www.youtube.com/watch?v=T9ukYV1SOLI

Un’ultima considerazione, tra le tantissime ancora possibili, ma che tralascio, sulla figura Pescatore che voglio fare è relativa ai colori della statuina che sono gli stessi dei fujenti della Vergine dell’Arco. Nei fujenti è chiaramente presente sia l’idea di viaggio, di pellegrinaggio, fatto a passo svelto perché al Bene si risponde di corsa e perché, come è ricordato sempre in Quann’ nascette Ninno i pastori corrono alla Grotta col cuore che gli sbatte in gola per la felicità … bellissimo ! Un altro elemento che richiama l’abbigliamento dei fujenti e i colori di quest’ultimo è uno stato di coscienza non ordinaria , che alcuni associano con l’isteria, altri con la trance, ma il senso più vero e sincero, per quanto affievolito e spesso incompreso – non nei fujenti però: questo non lo posso dire – credo vada ricercato nella devozione e nel risveglio di quell’intelletto noetico al quale richiamano quelle piume di pavone, di cui sopra.

![21]() – Il ventitreesimo elemento essenziale che appare nel presepe è quello costituito dai mendicanti, che rappresentano i morti (le anime “pezzentelle”, chiedono suffragi): come questi appaiono, sebbene solo in parte, privi dell’uso del proprio corpo, chi è cieco, chi è monco, chi è zoppo … così i defunti attendono di essere aiutati, attraverso le preghiere e le opere dei vivi: http://www.calabriaortodossa.it/joomla//joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=4166:la-commemorazione-dei-defunti&catid=243:giugno&Itemid=11 .

– Il ventitreesimo elemento essenziale che appare nel presepe è quello costituito dai mendicanti, che rappresentano i morti (le anime “pezzentelle”, chiedono suffragi): come questi appaiono, sebbene solo in parte, privi dell’uso del proprio corpo, chi è cieco, chi è monco, chi è zoppo … così i defunti attendono di essere aiutati, attraverso le preghiere e le opere dei vivi: http://www.calabriaortodossa.it/joomla//joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=4166:la-commemorazione-dei-defunti&catid=243:giugno&Itemid=11 .

– Il ventiquattresimo elemento essenziale del Presepe è costituito dalle pecore – e molto spesso le capre – che rappresentano le anime[1] associate alle loro guide, in un percorso che ha già, talvolta, alcuni caratteri non solo paradisiaci, ma anche inferi. Se cliccate direttamente sul link, il video si aprirà al momento che intendo sottolineare: https://www.youtube.com/watch?v=Pn41hp4P_mo#t=4084

![2]() – Il venticinquesimo elemento è il pastore psicopompo che conduce le pecore e che ha spesso alcuni elementi di Ermes/Mercurio : “[…] Dopo che ebbe parlato con me disse: “Andiamo al campo e ti mostrerò i pastori delle pecore”. “Andiamo, signore”. Andammo in una pianura, e mi mostrò un giovane pastore che indossava un insieme di vestiti di color giallo […] Il volto di lui era molto allegro ed egli andava su e giù tra le pecore. […] LXII (2), 1. Mi dice: “Vedi il pastore?”. “Lo vedo, signore”. “Questo è l’angelo della dissolutezza e della voluttà. Egli guasta le anime dei servi di Dio che sono vuoti e li devia dalla verità, seducendoli con le malvagie passioni per cui trovano la morte. 2. Si dimenticano dei precetti del Dio vivente e camminano nella via dei piaceri e dei godimenti vani e sono rovinati da questo angelo. Chi va a morte, chi si corrompe”. 3. Gli dico: “Signore non capisco chi a morte, chi a corruzione”. “Ascolta, dice, le pecore che vedi giulive e saltellanti sono coloro che per sempre si sono distaccati da Dio e si sono dati ai piaceri di questo mondo. In loro non c’è conversione di vita perché hanno aggiunto la bestemmia contro il nome del Signore. Per loro c’è la morte. 4. Le pecore che vedesti non saltellare, ma pascolare insieme, sono quelli dediti ai godimenti e ai piaceri, ma non bestemmiarono il Signore. Essi, lontani dalla verità, furono corrotti ma per loro c’è speranza di penitenza nella quale possono vivere. La corruzione ha qualche speranza di rinnovamento, la morte, invece, ha la rovina eterna”[…] (Visioni di Erma il Pastore) “ . Il percorso accidentato di taluni greggi, nel presepe è particolarmente enfatizzato e il colore degli abiti dei pastori che le conducono cambia di conseguenza. “ […] 5. Avanziamo ancora un poco e mi mostra un pastore grande d’aspetto […] Questo pastore riceveva dal pastore giovane le pecore che erano lascive e dissolute e non saltellavano. Egli le cacciava in un dirupo pieno di spine e di triboli e le pecore non potevano districarsi dalle spine e dai triboli perché ne rimanevano impigliate. 7. Pascolavano prese tra le spine e i triboli e soffrivano assai, percosse da lui. Le spingeva qua e là e non dava ad esse pace; addirittura non riuscivano a reggersi.[…] LXIII (3), 1. Vedendole così flagellate e percosse, mi dispiacevo perché erano così tormentate e non avevano mai pace. 2. Dico al pastore che parlava con me: “Signore chi è quel pastore implacabile e duro che non ha nessuna pietà di queste pecore?”. Mi risponde: “È l’angelo del castigo; uno degli angeli giusti assegnato al castigo. 3. Egli prende quelli che hanno errato lontano da Dio camminando nella via delle passioni e dei piaceri di questo mondo e li punisce, come ognuno ha meritato, con diversi castighi atroci”. 4. “Signore, desidererei sapere quali sono questi diversi tormenti”. “Ascolta, le varie prove e castighi sono le prove della vita. Alcuni sono puniti con malanni, altri con privazioni, altri con malattie varie, altri con ogni disgrazia; altri, infine, sono offesi da indegni e soffrono parecchi altri mali. 5. Molti, incerti nelle decisioni, intraprendono molte cose e nulla loro riesce. Dicono che non hanno successo nei loro affari e, non ricordandosi nel loro cuore che operarono male, incolpano il Signore. 6. Quando sono afflitti da ogni tribolazione, allora mi vengono consegnati per una buona rieducazione.[…] “(Visioni di Erma il Pastore) . Talune greggi, infatti, pascolano, serenamente vicino a delle fonti d’acqua pura e qui appaiono condotte dal Buon Pastore, tradizionalmente con vesti prevalentemente rosse : “[…] Si rafforzano nella fede del Signore e, per i rimanenti giorni della loro vita, lo servono con cuore puro. Quando si pentono allora risaltano nel loro cuore le opere perverse che compirono, e glorificano Dio perché è giudice giusto e giustamente ognuno ha tutto sofferto secondo le proprie azioni. Dopo servono il Signore con cuore puro e riescono in ogni azione, ricevendo da Dio quello che chiedono. Allora glorificano il Signore, perché mi furono affidati e non soffrono più alcun male [..]” ( Visioni di Erma il Pastore) . https://www.youtube.com/watch?v=Pn41hp4P_mo#t=4084

– Il venticinquesimo elemento è il pastore psicopompo che conduce le pecore e che ha spesso alcuni elementi di Ermes/Mercurio : “[…] Dopo che ebbe parlato con me disse: “Andiamo al campo e ti mostrerò i pastori delle pecore”. “Andiamo, signore”. Andammo in una pianura, e mi mostrò un giovane pastore che indossava un insieme di vestiti di color giallo […] Il volto di lui era molto allegro ed egli andava su e giù tra le pecore. […] LXII (2), 1. Mi dice: “Vedi il pastore?”. “Lo vedo, signore”. “Questo è l’angelo della dissolutezza e della voluttà. Egli guasta le anime dei servi di Dio che sono vuoti e li devia dalla verità, seducendoli con le malvagie passioni per cui trovano la morte. 2. Si dimenticano dei precetti del Dio vivente e camminano nella via dei piaceri e dei godimenti vani e sono rovinati da questo angelo. Chi va a morte, chi si corrompe”. 3. Gli dico: “Signore non capisco chi a morte, chi a corruzione”. “Ascolta, dice, le pecore che vedi giulive e saltellanti sono coloro che per sempre si sono distaccati da Dio e si sono dati ai piaceri di questo mondo. In loro non c’è conversione di vita perché hanno aggiunto la bestemmia contro il nome del Signore. Per loro c’è la morte. 4. Le pecore che vedesti non saltellare, ma pascolare insieme, sono quelli dediti ai godimenti e ai piaceri, ma non bestemmiarono il Signore. Essi, lontani dalla verità, furono corrotti ma per loro c’è speranza di penitenza nella quale possono vivere. La corruzione ha qualche speranza di rinnovamento, la morte, invece, ha la rovina eterna”[…] (Visioni di Erma il Pastore) “ . Il percorso accidentato di taluni greggi, nel presepe è particolarmente enfatizzato e il colore degli abiti dei pastori che le conducono cambia di conseguenza. “ […] 5. Avanziamo ancora un poco e mi mostra un pastore grande d’aspetto […] Questo pastore riceveva dal pastore giovane le pecore che erano lascive e dissolute e non saltellavano. Egli le cacciava in un dirupo pieno di spine e di triboli e le pecore non potevano districarsi dalle spine e dai triboli perché ne rimanevano impigliate. 7. Pascolavano prese tra le spine e i triboli e soffrivano assai, percosse da lui. Le spingeva qua e là e non dava ad esse pace; addirittura non riuscivano a reggersi.[…] LXIII (3), 1. Vedendole così flagellate e percosse, mi dispiacevo perché erano così tormentate e non avevano mai pace. 2. Dico al pastore che parlava con me: “Signore chi è quel pastore implacabile e duro che non ha nessuna pietà di queste pecore?”. Mi risponde: “È l’angelo del castigo; uno degli angeli giusti assegnato al castigo. 3. Egli prende quelli che hanno errato lontano da Dio camminando nella via delle passioni e dei piaceri di questo mondo e li punisce, come ognuno ha meritato, con diversi castighi atroci”. 4. “Signore, desidererei sapere quali sono questi diversi tormenti”. “Ascolta, le varie prove e castighi sono le prove della vita. Alcuni sono puniti con malanni, altri con privazioni, altri con malattie varie, altri con ogni disgrazia; altri, infine, sono offesi da indegni e soffrono parecchi altri mali. 5. Molti, incerti nelle decisioni, intraprendono molte cose e nulla loro riesce. Dicono che non hanno successo nei loro affari e, non ricordandosi nel loro cuore che operarono male, incolpano il Signore. 6. Quando sono afflitti da ogni tribolazione, allora mi vengono consegnati per una buona rieducazione.[…] “(Visioni di Erma il Pastore) . Talune greggi, infatti, pascolano, serenamente vicino a delle fonti d’acqua pura e qui appaiono condotte dal Buon Pastore, tradizionalmente con vesti prevalentemente rosse : “[…] Si rafforzano nella fede del Signore e, per i rimanenti giorni della loro vita, lo servono con cuore puro. Quando si pentono allora risaltano nel loro cuore le opere perverse che compirono, e glorificano Dio perché è giudice giusto e giustamente ognuno ha tutto sofferto secondo le proprie azioni. Dopo servono il Signore con cuore puro e riescono in ogni azione, ricevendo da Dio quello che chiedono. Allora glorificano il Signore, perché mi furono affidati e non soffrono più alcun male [..]” ( Visioni di Erma il Pastore) . https://www.youtube.com/watch?v=Pn41hp4P_mo#t=4084

– Il ventiseiesimo elemento essenziale del presepe è la zingara. Spesso questo personaggio è associato ai vaticini e porta con se dei ferri, che prefigurano e preannunciano la Crocifissione. Scrive, in proposito, Elena Sica ne Il presepe napoletano : “La sua presenza è drammatica, poiché essa porta in mano e nel cesto arnesi di ferro, metallo usato per i chiodi della crocifissione. Tale personaggio è posto vicino all’osteria o in un luogo del presepe lontano dalla grotta […]”. In un certo senso la zingara richiama anche sia la figura che la funzione della Sibilla Cumana, riconosciute dall’iconografia cristiano ortodossa e della quale dirò poi, ma anche la stessa Vergine Santissima che è equiparabile, con il Bimbo tra le braccia, proprio ad una nomade in fuga nella terra straniera dell’Egitto.

– Il ventisettesimo elemento essenziale è il monaco: “’O munaciello: a chi arricchisce e a chi appezzentisce (manda in miseria)”. Il Munaciello è “[…] uno spirito spesso demoniaco ma anche benigno protagonista di leggende e storie napoletane che rivivono ancora oggi nelle paure dei napoletani più tradizionalisti. Si narra che il munaciello una volta infestata la casa regala i numeri da giocare al lotto a patto che si mantenga il segreto. Molto spesso fa solo dispetti o addirittura porta la gente alla follia e pesino alla morte […] “. In questo tipo di descrizione il munaciello assomiglia agli incubi di certa tradizione cristiana descritti anche nella De Civitate Dei XXIII,23 da Sant’Agostino d’Ippona : “[…] Ed è notizia assai diffusa e molti confermano di averlo sperimentato o di avere udito chi l’aveva sperimentato che i silvani e i fauni, i quali comunemente sono denominati “incubi”, spesso sono stati sfacciati con le donne e che hanno bramato e compiuto l’accoppiamento con loro [… ]”. Verso gli uomini si mostra talvolta violento, percuotendoli, mentre verso le donne la violenza è a sfondo sessuale. Alcune rappresentazioni presepiali possono essere anche estremamente volgari: sotto la tunica al munaciello è dotato di un attributo maschile sproporzionato. A differenza dei succubi, infatti, che hanno fattezze di donne molto attraenti e procaci, il munaciello ha delle sembianze che lo fanno rassomigliare più, appunto, ad un fauno e, per certi versi, è paragonabile ai jinn della tradizione ebraica ed islamica : https://www.youtube.com/watch?v=GXK81_LDM6k [2]. Come questi ha anche il potere di rendere incredibilmente ricchi. Secondo Matilde Serao, che ne scrisse in Leggende napoletane, il munaciello fu invece un uomo realmente esistito nato da una relazione segreta che, analogamente ala storia di Lisabetta da Messina, portò all’uccisione di lui e alla segregazione di lei, che mise al mondo un bambino deforme, deformità che avrebbe poi nascosto con l’abito religioso. E’ descritto anche nella canzone del 1891, ‘O Munaciello di Roberto Bracco e rappresentato in Nu munaciello dint’a casa ‘e Pullecenella (Un munaciello a casa di Pulcinella, 1901) di Antonio Petito , da Eduardo De Filippo in Questi fantasmi! Nelle leggende napoletane questo personaggio è anche messo in relazione con i pozzi, che addirittura amministrerebbe e talvolta avvelenerebbe. Personaggi, non sempre presenti, che appaiono a questo livello della rappresentazione assieme al monaco, sono i monacelli, posti spesso sul ponte e che rappresentano i 12 mesi dell’anno che passano: hanno il pollice di una mano rivolto verso l’alto e questo pollice è luminoso o incandescente.

– Bambini. “[….] Renato Raffaele nel suo Variazioni sul Don Giovanni (ed. Quattroventi, Urbino 1990) evidenzia ampiamente che i poveri nel folclore sono considerati vicari dei morti, in primo luogo perché sono privati della possibilità di bere e di mangiare. Per tale motivo le offerte di cibarie e di bevande ai defunti possono effettuarsi mediante elemosine o elargizioni ai mendicanti e ai poveri, che ne sono equivalenti simbolici e i rappresentati sostitutivi. Ma anche i bambini […] sono considerati allo stesso modo degli indigenti. Quindi anche i doni alimentari loro elargiti equivalgono ad offerte funerarie. Tutto questo spiega la distribuzione di doni e di dolciumi ai bambini nel periodo natalizio e chiarisce il ruolo di protagonisti che essi assumono durante le feste di Natale e dell’Epifania […] “ ( Roberto De Simone, Il presepe popolare napoletano, op.cit., pagg.29-30, Enaudi, 1998). Nella tradizione rumena, tutto questo è particolarmente evidente, ma lo era anche da noi, in Campania, fino a pochi anni fa. In provincia di Benevento, come ebbero a scrivere Amerigo Ciervo dei Musicalia, il canto Santo Suriesto aveva una funzione analoga. La loro versione è davvero stupenda. Tra i cibi offerti, una funzione importantissima avevano spesso i semi o frutti secchi come le noci, che sono spesso alla base degli “ scambi conviviali” tra vivi e morti . I semi e la frutta secca sono infatti ingredienti essenziali dei dolci dei defunti. https://www.youtube.com/watch?v=ep0TSL_Uw1o&index=13&list=PL0vRo_LPaJRKsQyKKYsHjTMhTio0acuju

– Il ventinovesimo elemento essenziale del presepe è l’uomo sulla scala che coglie i fichi, che, assieme a …

– Il trentesimo elemento, il mugnaio, imbiancato, pallido come un morto, rappresenta appunto la morte.

– I carabinieri o le sentinelle, trentunesimo elemento, rappresentano, assieme ai pastori, che sono i guardiani delle pecore, i guardiani delle anime che chiedono l’aiuto delle preghiere e delle opere dei vivi.

– Armenzio, trentaduesimo elemento, è un anziano pastore, padre di Benino. Letto in coppia con il figlio rappresentano, rispettivamente, l’anno morente e quello nascente.

– Il trentatreesimo elemento è costituito dalla monaca. Pezzo oggi alquanto raro. La vicenda che evoca questa figura è assai simile a quella di Lisabetta da Messina: la donna è rappresentata, infatti, “[…] con un pugnale conficcato nel petto e con una bisaccia a tracolla in cui si scorge la testa di un giovane. […E’la] leggenda di una fanciulla nobile, la principessa Cicinielli. La giovane era stata costretta dal padre a prendere il velo monacale, ma era innamorata di un paggio, col quale furtivamente amoreggiava di notte […] una volta i due amanti decisero di incontrarsi nella notte di Natale, sicuri di non essere sorpresi. Si diedero appuntamento presso un ponte, ma il padre di lei, informato[…] sorprese il paggio e gli troncò la testa […] quando giunse la sventurata giovane, raccolse […] il capo [….] e si trafisse con lo stesso pugnale […] si diceva che la fanciulla apparisse la notte di Natale […] presso il ponte della Maddalena [a Napoli]” . Sono evidenti le analogie con l’altrettanto drammatica vicenda di Elisabetta da Messina cantata nel Decamerone e ben nota a Napoli, dove, secondo il racconto di Boccaccio, fuggì la famiglia della ragazza con lei, dopo l’omicidio.

– A questo punto del percorso nel presepe, appaiono gli Orientali, i Mori, il trentaquattresimo elemento, anch’essi collegati nel folclore alla morte, per via del loro volto scuro. Essi però fanno parte del seguito dei Magi. Così scrive Esichio presbitero circa la valenza simbolica dell’apparire del volto nero degli Etiopi spirituali nel cuore: “[…] Tu, poi, devi scrutare con lo sguardo acuto e intenso della mente in modo da accorgerti chi entra. Appena te ne rendi conto, schiaccia subito, con l’opposizione, la testa del serpente, ma, nel far questo, grida con gemito verso Cristo ed allora sperimenterai il divino invisibile soccorso e vedrai distintamente la rettitudine del (tuo) cuore. Come chi, stando in mezzo ad altri, tiene lo specchio in mano e guardandovi dentro vede sì il proprio volto ma anche quello degli altri che vi si riflettono, così chi osserva totalmente il proprio cuore, vede in esso e la propria condizione e i volti neri degli etiopi spirituali […]”.

![50]() – Il trentacinquesimo elemento è proprio il simbolo del cuore e dell’intelletto purificati attraverso gli spaventi della notte: il Cercatore con la Lampada. Dice, infatti, ancora Esichio presbitero, citato da Teofane il Recluso: “[…] Se tu, nel tuo cuore, ti rivolgerai sempre con spirito di umiltà, con la memoria della morte, giudicando te stesso, opponendoti ai pensieri e con l’invocazione del nome di Gesù Cristo; e se con queste armi continuerai assennatamente il cammino del pensiero angusto, fonte di gioia e piacevole, allora entrerai nelle sante contemplazioni dei santi e sarai illuminato dai profondi misteri di Cristo, in cui sono sepolti tutti i tesori di sapienza e di scienza, in cui abita tutta la pienezza della divinità (Col 2, 3.9). Poiché tu sentirai in Cristo che nella tua anima è disceso lo Spirito Santo, che illumina la mente, perché tu possa contemplare a viso aperto. Nessuno – dice l’Apostolo – può invocare Gesti Cristo, se non nello Spirito Santo (1 Cor 12, 3). Naturalmente, con ciò, egli conferma colui che cerca misticamente» (n. 29) […]”.

– Il trentacinquesimo elemento è proprio il simbolo del cuore e dell’intelletto purificati attraverso gli spaventi della notte: il Cercatore con la Lampada. Dice, infatti, ancora Esichio presbitero, citato da Teofane il Recluso: “[…] Se tu, nel tuo cuore, ti rivolgerai sempre con spirito di umiltà, con la memoria della morte, giudicando te stesso, opponendoti ai pensieri e con l’invocazione del nome di Gesù Cristo; e se con queste armi continuerai assennatamente il cammino del pensiero angusto, fonte di gioia e piacevole, allora entrerai nelle sante contemplazioni dei santi e sarai illuminato dai profondi misteri di Cristo, in cui sono sepolti tutti i tesori di sapienza e di scienza, in cui abita tutta la pienezza della divinità (Col 2, 3.9). Poiché tu sentirai in Cristo che nella tua anima è disceso lo Spirito Santo, che illumina la mente, perché tu possa contemplare a viso aperto. Nessuno – dice l’Apostolo – può invocare Gesti Cristo, se non nello Spirito Santo (1 Cor 12, 3). Naturalmente, con ciò, egli conferma colui che cerca misticamente» (n. 29) […]”.

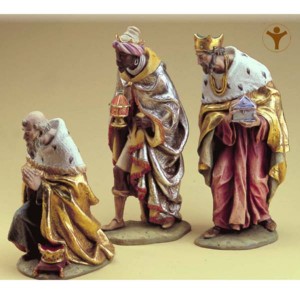

– Il trentaseiesimo elemento è, conseguentemente a quanto detto sopra, il primo di quelli che introduce il corteo dei Re Magi, ma anche al Mistero dell’Incarnazione:

“[…]Cristo Gesù,

, pur essendo di natura divina,

non considerò un tesoro geloso

la sua uguaglianza con Dio;

ma spogliò se stesso,

assumendo la condizione di servo

e divenendo simile agli uomini;

apparso in forma umana,

umiliò se stesso

facendosi obbediente fino alla morte

e alla morte di croce.

Per questo Dio l’ha esaltato

e gli ha dato il nome

che è al di sopra di ogni altro nome;

perché nel nome di Gesù

ogni ginocchio si pieghi

nei cieli, sulla terra e sotto terra;

e ogni lingua proclami

che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre.

Il corteo dei Magi, rappresenta da una parte la definitiva sconfitta degli dei “falsi e bugiardi”, dall’altra il corteo di quei nomi che sono al disotto del Nome. L’elemento che lo introduce, per questo, è costituito in genere, dalle rovine di un tempio romano e avrà come esito una grotta a fianco a quella dove nasce il Salvatore. Il tema che lega questi due aspetti di questo elemento è la porta, attraverso la quale si può accedere alla Salvezza.

– Il trentasettesimo elemento è il carro trainato dai buoi con alla guida Ciccibacco (Dioniso), che introduce la processione dei nomi che vanno a prostrarsi al Nome che è al di sopra di ogni altro nome. Ciccibacco è rappresentato su una botte che richiama uno dei suoi “giocattoli” fondamentali : il cerchio . Le associazioni possibili in proposito, a proposito cioè del viaggio all’interno del presepe alla ricerca del Cristo nascente, sono numerose e molto complesse. Qui mi limito ad un accenno, che è, però, secondo me, estremamente denso è significativo, suggerendo la visione dell’incipit del film Nostos di Franco Piavoli (dal minuto 1:28 in poi): https://www.youtube.com/watch?v=l02rSvf2gYs#t=88 . https://www.youtube.com/watch?v=MzqGkZQsxXw Ciccibacco è la figura dionisiaca centrale di un vero e proprio corteo di uomini in vesti di lana di pecora o di capra che suonano zampogne, tamburi e pifferi. Tale corteo può essere associato alla Festa di Piedigrotta http://it.wikipedia.org/wiki/Festa_di_Piedigrotta, sia per “[…] i culti pagani [che] si celebravano fin dal I secolo a.C., tanto che Petronio Arbitro nel suo Satyricon menziona dei baccanali, [… sia per ] il culto di Maria Vergine [che] si diffuse in Campania nel III secolo d.C., poi nell’VIII secolo si aggiunse quello di Maria Oditrigia, originario di Costantinopoli e della quale scrisse anche il Petrarca […]” . Alcuni altri paralleli notevoli si impongono: uno è senz’altro quello col rito dei Mamutones: https://www.youtube.com/watch?v=6hpvYmSrnW0 . Un altro parallelo notevole, tra gli altri, è quello con una tradizione rumena, relativa al periodo che intercorre tra la notte di Natale e quella di Capodanno: alcuni musicanti e danzatori girano nei paesi bussando alle porte, suonando e danzando e vestiti da capra e orso: https://www.youtube.com/watch?v=tco3MFfx1Pk .Questo corteo nel suo snodarsi verso la Grotta della Natività, sottolinea una serie di figure mitologiche[3]. Della prima abbiamo già detto: la Zingara, che rappresenta anche la Sibilla Cumana, delle altre dirò qui, immediatamente di seguito https://www.youtube.com/watch?v=-kOC0wgP1Rs :

– Le vecchie che filano, tessono, adoperando il fuso, non sono altro che le Parche.

– I due vecchi, forse marito e moglie, che si riscaldano al fuoco del braciere invece rappresentano Saturno e Rea.

– Una donna d’alto lignaggio seduta in portantina e facente parte del seguito dei Re Magi, detta la Georgiana, rappresenta invece,in riferimento a questi rimandi mitologici, la dea Diana . Questo personaggio, però, allude anche e soprattutto alla Regina di Saba “[…] La regina del sud si leverà a giudicare questa generazione e la condannerà, perché essa venne dall’estremità della terra per ascoltare la sapienza di Salomone; ecco, ora qui c’è più di Salomone! […]” (Matteo 12,42).

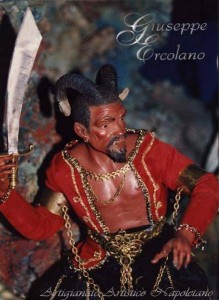

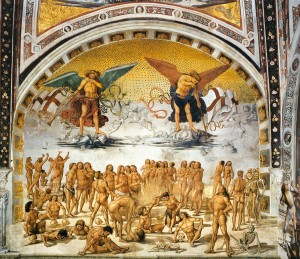

![86]() – Il quarantunesimo elemento essenziale introduce l’ultimo livello, il più basso, del presepe, che , nella sua struttura generale, è costituito da tre grotte, di cui la centrale è quella della Natività. Un’altra è quella dalla quale uscirà la processione degli déi che sono ricondotti al Vero Dio, per quello che attiene ai loro aspetti positivi, prostrandosi , a maggior ragione, per quel che riguarda i loro aspetti demoniaci, che pure sono rappresentati. La terza, l’elemento in questione appunto, la Taverna . La Taverna ha un duplice significato, infero in senso proprio e del quale diremo a proposito dell’Oste, ma anche positivo, legato alle benedizioni lungo la Via Spirituale, delle quali pure farò qualche cenno in seguito, ma si può notare subito che la taverna o l’osteria alludono immediatamente al peregrinare di Maria Santissima e San Giuseppe alla vana ricerca di un alloggio. La Taverna della Rovina è, inoltre, il simbolo per eccellenza della riunione della famiglia spirituale attorno alla mensa e richiama direttamente il “consuolo”, ovvero al rituale banchetto offerto in onore di un defunto, i pasti rituali delle feste natalizie ed indirettamente allude alla stessa Eucarestia.

– Il quarantunesimo elemento essenziale introduce l’ultimo livello, il più basso, del presepe, che , nella sua struttura generale, è costituito da tre grotte, di cui la centrale è quella della Natività. Un’altra è quella dalla quale uscirà la processione degli déi che sono ricondotti al Vero Dio, per quello che attiene ai loro aspetti positivi, prostrandosi , a maggior ragione, per quel che riguarda i loro aspetti demoniaci, che pure sono rappresentati. La terza, l’elemento in questione appunto, la Taverna . La Taverna ha un duplice significato, infero in senso proprio e del quale diremo a proposito dell’Oste, ma anche positivo, legato alle benedizioni lungo la Via Spirituale, delle quali pure farò qualche cenno in seguito, ma si può notare subito che la taverna o l’osteria alludono immediatamente al peregrinare di Maria Santissima e San Giuseppe alla vana ricerca di un alloggio. La Taverna della Rovina è, inoltre, il simbolo per eccellenza della riunione della famiglia spirituale attorno alla mensa e richiama direttamente il “consuolo”, ovvero al rituale banchetto offerto in onore di un defunto, i pasti rituali delle feste natalizie ed indirettamente allude alla stessa Eucarestia.

Vieni nella Taverna.

Bevi il vino !

Non andare al monastero

Se è stato occupato da oscuri malfattori !

(Hafez)

– L’oste, quarantaduesimo elemento, ha un significato sinistro, già rinvenibile nella tradizione greco-romana a proposito di Procuste [4]. A questo proposito vale la pena ricordare alcuni elementi che fanno parte non solo della tradizione napoletana in particolare, ma della vita di uno dei Santi maggiormente legato al Natale, San Nicola di Mira e che si può leggere qui: http://www.basilicasannicola.it/page.php?id_cat=1&id_sottocat1=38&id_sottocat2=49&id_sottocat3=0&titolo=I%20tre%20bambini%20risuscitati .

– Il quarantatreesimo elemento è costituito da Maria ‘a purpetta: una donna che avvelena, nell’osteria, con le polpette i mariti infedeli. In realtà anche l’elemento delle polpette allude ai pasti rituali di scambio tra i vivi e i morti, specie quando queste uniscono la carne, che è un alimento dei vivi, a semi quali noci, pinoli, ecc … che sono il cibo dei morti. Un cibo che unisca le due cose,essendo il pasto rituale un momento di aggregazione e di identificazione di una identità di una comunità, in quest’ottica simbolica e tradizionale, per la quale è possibile realizzare questi scambi solo in certi momenti precisi dell’anno, appare come un scambio rituale e una comunione. Ed è esattamente questo che avviene nel tipico piatto della tradizione campana del pranzo di Natale: il Cardone beneventano, che da noi “[…] è il primo piatto tradizionale del pranzo natalizio : oltre ai cardi (da cui deriva il nome “cardone” e che sono anch’essi un cibo, come le erbe in generale, dei defunti), uova sbattute, pollo lesso sfilettato e, appunto polpette di carne macinata con i pinoli.

![18]() – Uno degli elementi centrali della Taverna e di tutto il presepe è costituito dalla coppia formata dai Giocatori che giocano a carte nell’osteria e che sono Zi’ Vicienz’, simbolo, in Campania del Carnevale e della Morte e Zi’ Pascale, che rappresenta la Pasqua e la Resurrezione. E’ evidente che a questo punto del percorso nel presepe, la Taverna appare nel suo duplice aspetto di distruzione e rovina (l’oste come sinistro guardiano della soglia …) per coloro i quali non hanno la benedizione e l’aiuto del Cielo per superare i tranelli della Morte. Ma appare anche, per l’asceta che possiede la luce della fiaccola che ha acceso, passando attraverso gli “spaventi notturni” e caricandosi di benedizioni celesti, la porta verso la Grotta della Natività. Zi’ Vicienz’ e Zi’ Pascale sono anche collegati, molto giustamente, ai due San Giovanni, a San Giovanni che ride e a San Giovanni che piange, ai due solstizi e alle benedizioni che donano in modo complementare l’uno rispetto all’altro e lungo la Via che conduce al Cristo, Vera Luce e Salvatore delle nostre anime.